困った事に電源電圧が 3.3Vである。

低電圧大電流の電源回路は難しい...

DSD64 再生時で1.2A程度となるが...

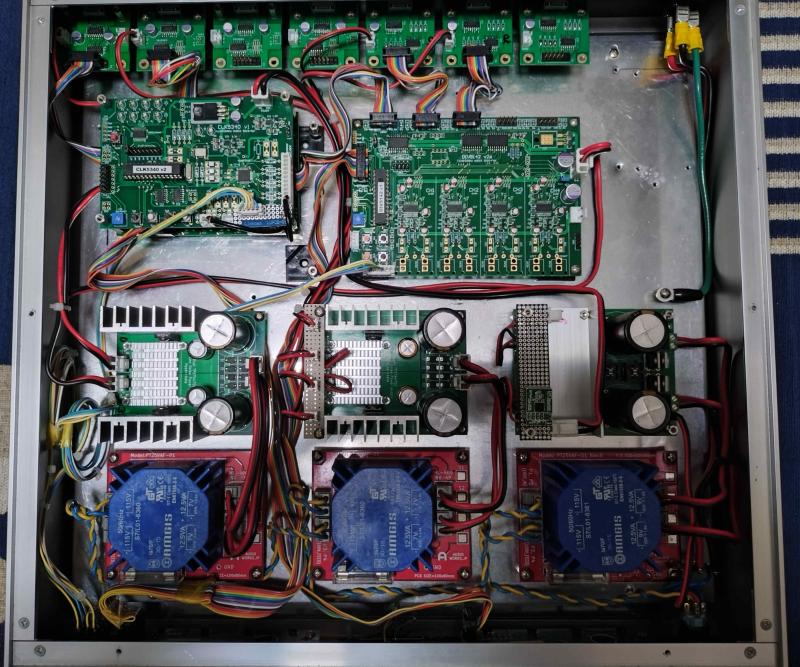

とりあえず三端子レギュレーター基板で実験を始める。

ネットワークAudioルーター関連はスイッチング電源で

十分だと言う持論がガラガラ崩れて(苦笑)

左右のセパレーションが上がって霧が晴れた様にクリアになります。

秋月通商のLM317基板からお気楽kit電源基板等テストしています。

最終的にはお気楽kit正出力定電圧電源基板(TYPE-E)改造品に落ち着きました。

電流容量が足りないため出力トランジスタをダーリントン型に変更しています。

そうすると今度はヒートシンクが触れない程熱くなるのでFANを別電源で追加...

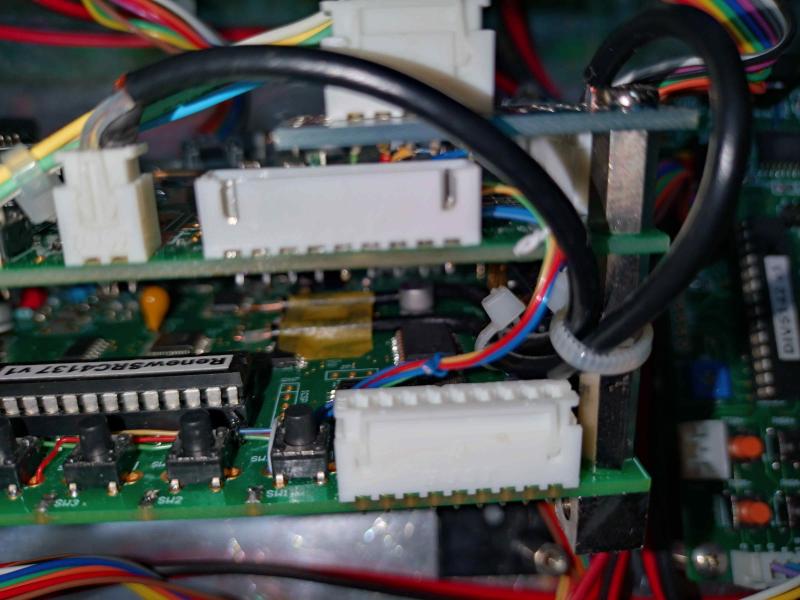

全部バラしてしまえば このFXG-08IMVの基板には

元々DCジャックからの供給パターンが付いているので金属ケースを加工、基板にはDCジャックを追加しています。

供給電圧である3.3Vが正確であるか?確認のため精度の良いデジタルメーターを付けましたが

これはGNDが非共通である別電源が必要となるので外部から供給出来る様にしました。

その他前述の冷却用ファンの電源もハードオフからAC−DCアダプターを拾って来て接続してあります。

スイッチングハブに3.3Vを供給するだけでこの騒ぎで(笑)後で単純化を検討しないと(汗)

見えているビーズはファインメットに変更、空いていたパターンにOS-CONを追加している。

Comments