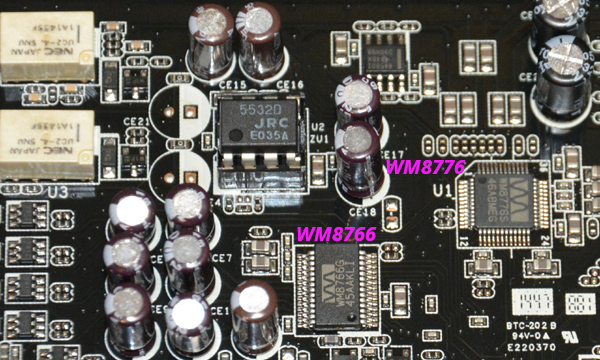

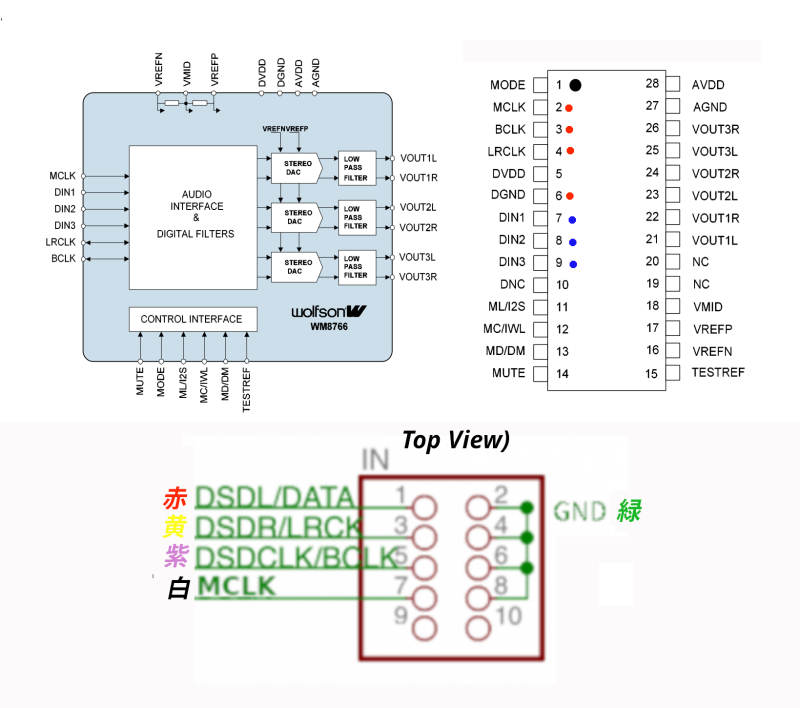

DAC449基板の仕様、IV基板の出力仕様を見れば

DAC4499基板x2で4WAYシステムは可能なんじゃないかと考えたが

これを Controller Unit, Equalizer, Renew5142x4, Equalizer, Renew5142x4 に接続してコントーロールする段になれば

Controller UnitからI2C通信でDAC基板を見た時にはDAC4499基板にはステレオ(LR出力)が4出力があっても

単体DACが2個には見えない。なぜならI2Cのアドレスは一個しかないから

そうするとその2個が仮に認識できたとしても同じパラメーターが書き込まれてしまうので

マルチシステム構築が出来ないという事になるのだろうと思う。

旧式のDIV5142基板ならDACとのI2C通信は無いから問題なかったんだろうと

Comments