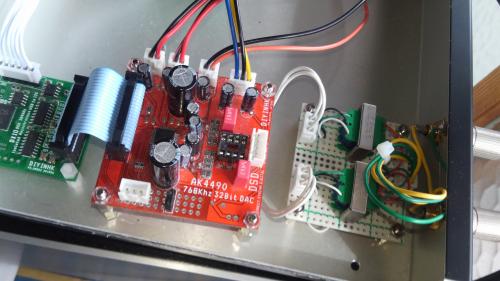

我が家のメインDACはLL1538XLを出力トランスにしているのだが

ちょっとそれに迫る様な音がして悔しくなった(笑)

そしてその理由を考えると恐ろしい(笑)

つまり...

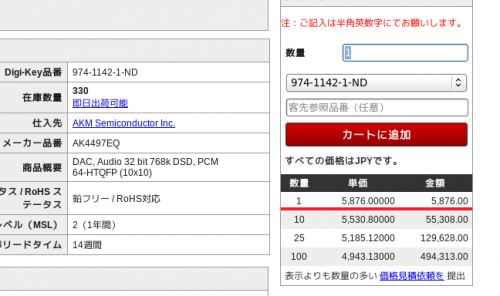

AK4490EQ,AK4495EQ等はカタログで差動出力1ch分の最低守るべき負荷抵抗値

(インピーダンスでは無い)が指定されている。

それはアプリケーションノートの回路図を見れば一目瞭然である。

AK4490EQは1.0KΩ(AK4495EQは1.5KΩ)となっている。

AKシリーズ+トランス差動出力変換回路でネット上紹介されている記事において

この部分についての記述を見た事が無い(^_^;)守っている方も一人も見かけない(笑)

DACが出力デバイスをドライブ出来ているか?このポイントを蔑ろにして

ルンダールのトランスよりもファインメットの出力トランスが音が良いとか言っても

ポイントをハズした発言の様に思う。まあ某トランスが真空管アンプの出力トランス並みに

馬鹿でかいのは一次側の抵抗値を稼ぐため巻き線を大量に巻いていると個人的には考えている(笑)

主張としては「AK490EQ_DAC_ICの差動出力を受ける一次側の直流的抵抗値を

「1.0KΩ以上にしなければならない。」のでは? かなり前からその点が気になっていた。

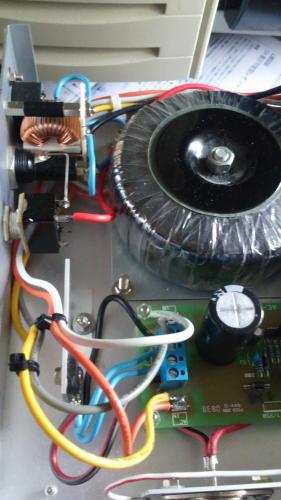

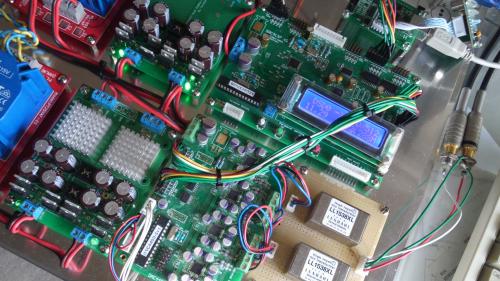

今回は、その部分を実験するためにこのトランス購入となったワケだ(^_^;)

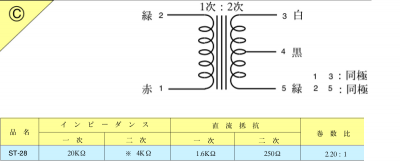

購入したのはSANSUIのST-28である。このトランスは二次側にセンタータップが付いている。

仕様については下の画像を見ていただけば分かると思うが一次側の1.6KΩの直流抵抗分がミソだ。

MitakeさんのところでのSANSUIトランスの使用例を見ると一次二次を逆さに使って

センタータップを生かす形で使用しているので一次二次を逆に接続して音を確認後に

一次二次の接続をカタログ記載どうりにして再度音を確認した。

結論だけ書くとゲインが巻き線比の関係で 1/2.2 となってしまうが

音のピントがあって且つ歪みが減る。

やはり一次側は交流抵抗分(インピーダンス)だけでなく直流抵抗分についても

カタログ値を守らないとダメだと思われる。

最初はMItakeさんのHPを参考にして一次二次を逆にして音を出して見たが...

さらに余計な事を書くとルンダールのトランスはハイインピーダンス受けと

明記しているモデルでも一巻き線610Ωまでしか存在しない。

これは巻き線を極力少なくして直流抵抗とキャパシタンス分を減らして

周波数特性を良くするためだと思われる。

なのでルンダールのトランスをカタログ通り�

Comments