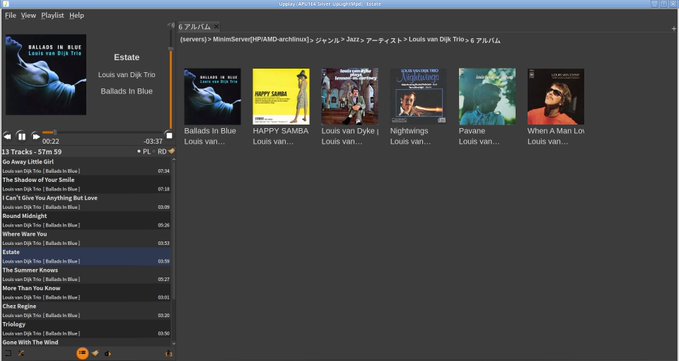

素人感覚でこの人のピアノはJAZZなの?と思う時もあるけど良いのである(笑)

2026/2/18

— posted by くま at 09:15 pm

2026/2/12

— posted by くま at 07:18 pm

2026/2/11

— posted by くま at 03:15 pm

2026/2/9

— posted by くま at 09:16 am

2026/2/8

— posted by くま at 09:13 pm

2026/2/5

— posted by くま at 03:27 pm

2026/1/31

— posted by くま at 12:11 pm

2026/1/11

— posted by くま at 10:20 am

2026/1/8

— posted by くま at 12:08 pm

— posted by くま at 01:14 am

Comments