埃をかぶっていたRaspberryPi5を久しぶりに動かそうとして

updateをかけたら起動しなくなって^^;

まぁしょうがない...

うどさん謹製のイメージファイルをdownloadしUSBメモリーへ あれ!出来ない??

※どうも最新のRaspberry Pi Imagerはバグがある。カスタムイメージを認識してくれない!

で!一つ前のバージョンに戻す。(rpi-imager-1.9.6-1-x86_64.pkg.tar.zst)

いつもどうりにUSBにインストール出来た。

次にupmpdcli をソースインストールして(依存関係が結構厳しかったが)

普通の mpd 経由で音出し成功...

DSDをDoPで聴くのがメインの目的だったので(うどさんのサンプリングを上げたイージが光る!)

Carpenters - I Believe You.dff を今聴いている。

やっぱり力のあるシングルボードコンピューターは素晴らしいなぁ(笑)

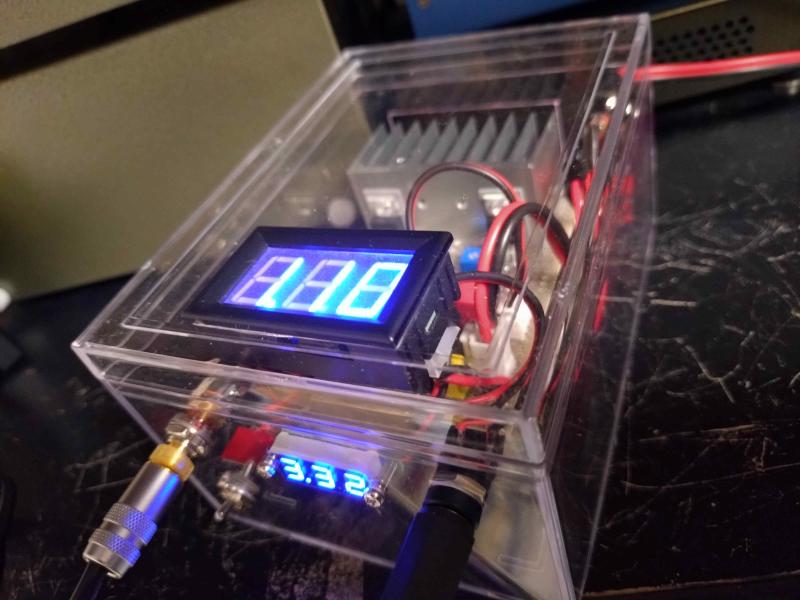

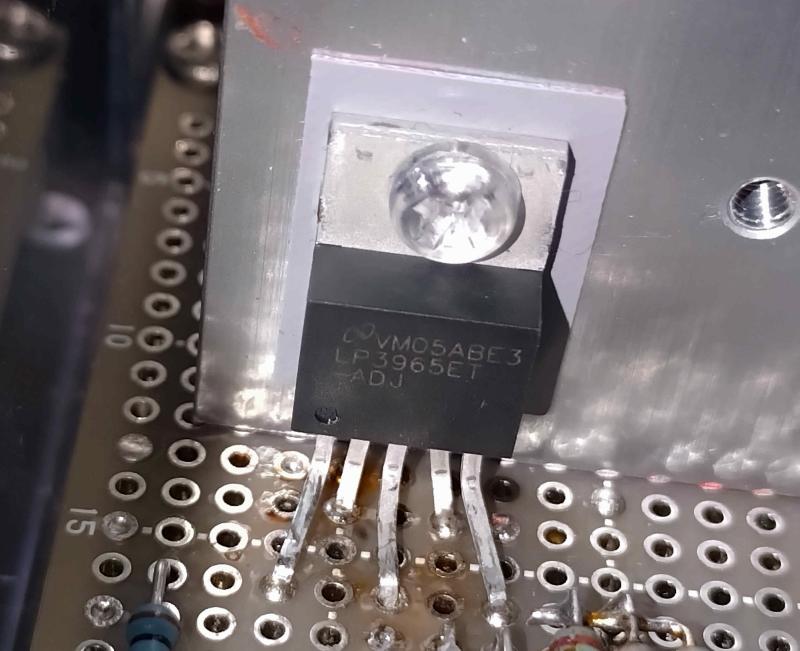

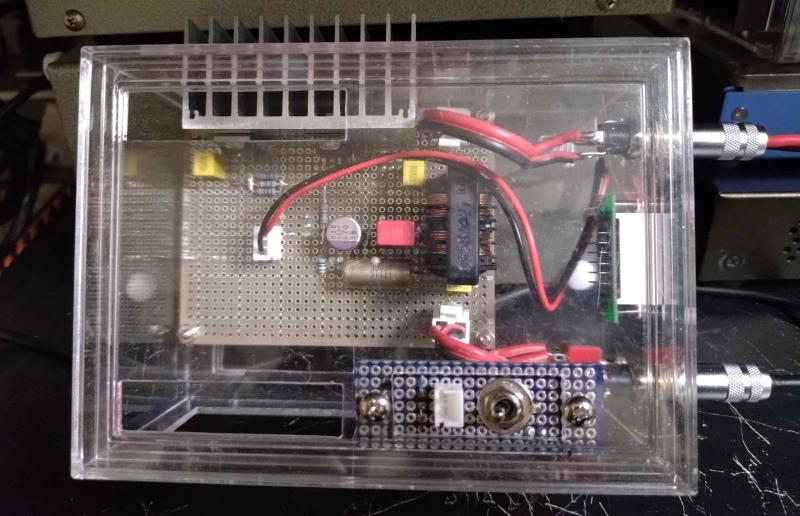

LP3965ET-ADJLink +LT3083 Boosting Fixed Output Regulato回路 やっぱりこっちが更に良い...

2025/12/31

電流計を付けてみると思った通りで音源再生時にパラパラ変化している。

電圧は変化していない?様に見えるがどうなんだろうか?

ここまでやってスイッチングハブの電源は瞬間的な電流供給能力が非常に大切な要素である事が良く分かった。

現時点でこの基板で完成と言う事で聴き込んで行きたい。

電圧は変化していない?様に見えるがどうなんだろうか?

ここまでやってスイッチングハブの電源は瞬間的な電流供給能力が非常に大切な要素である事が良く分かった。

現時点でこの基板で完成と言う事で聴き込んで行きたい。

— posted by くま at 03:37 pm

from TO-220形状のスイッチング電源

2025/12/30

前回でちょっと不満があったのがすべての始まりで

>Boosting Fixed Output Regulatoという回路を組んだモノなのだが

>前段?の三端子レギュレーターが弱いと出力電圧をきっちり3.3Vにする事が出来ないので

>現状良い音が出ていても何か歯がゆい感じがしていました。

前回の記事でその解決策としてフィードバック技術の権化である(笑)DC-DCコンバーターを使って見ました。

とても音の立ち上がりが速くなりとてもAudio的な音が聴けましたが...

スイッチングハブ用ではあってもオーディオ用電源なのでやはりアナログ的電源ICで解決したどうなる?

そんな気持ちが何時までも燻ったまま...

(ホントバカだと思う。最初からやらない所がダメな自分...)

前置きはここまで!やってみました。

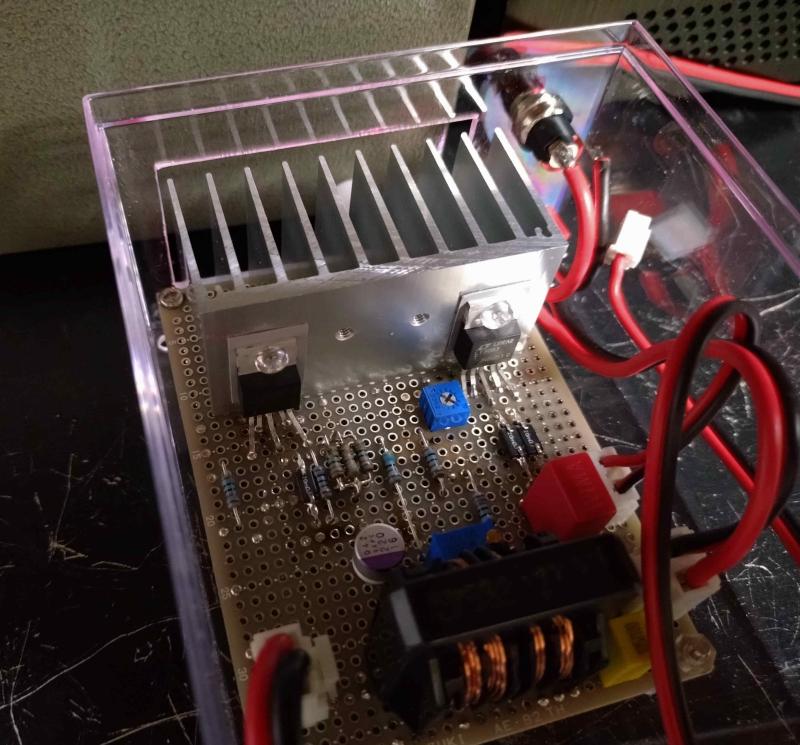

組み合わせとしては LP3965ET-ADJ +LT3083 でBoosting Fixed Output Regulatoという回路に組み込んだモノ...

+LT3083 でBoosting Fixed Output Regulatoという回路に組み込んだモノ...

>Boosting Fixed Output Regulatoという回路を組んだモノなのだが

>前段?の三端子レギュレーターが弱いと出力電圧をきっちり3.3Vにする事が出来ないので

>現状良い音が出ていても何か歯がゆい感じがしていました。

前回の記事でその解決策としてフィードバック技術の権化である(笑)DC-DCコンバーターを使って見ました。

とても音の立ち上がりが速くなりとてもAudio的な音が聴けましたが...

スイッチングハブ用ではあってもオーディオ用電源なのでやはりアナログ的電源ICで解決したどうなる?

そんな気持ちが何時までも燻ったまま...

(ホントバカだと思う。最初からやらない所がダメな自分...)

前置きはここまで!やってみました。

組み合わせとしては LP3965ET-ADJ

— posted by くま at 02:28 pm

TO-220形状のスイッチング電源

2025/12/27

秋月のHPを見ていたら

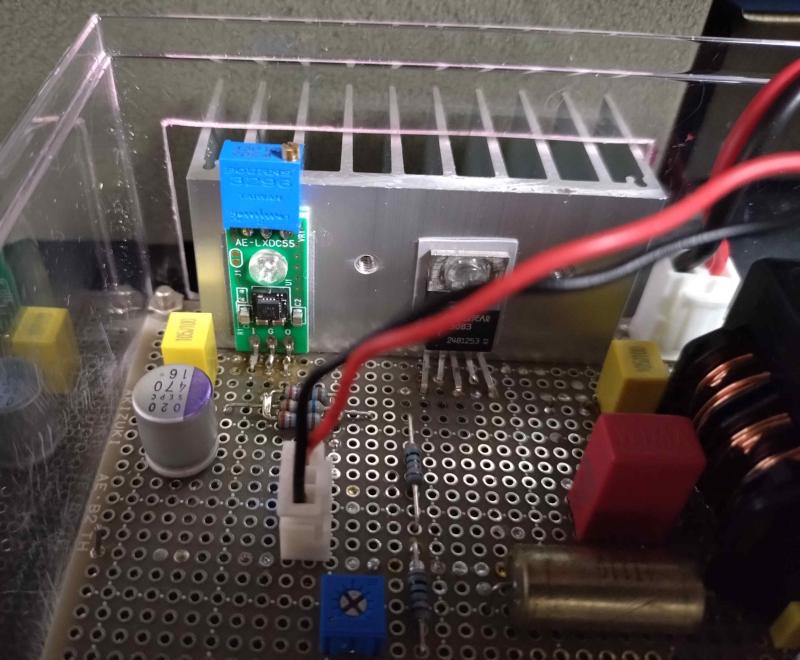

LXDC55使用DCDCコンバーターキット (降圧 可変出力)を発見!

ちょうど どんな変動があっても十分な容量で

電圧を保持出来る三端子レギュレーターを探していたのでポチって見た。

この基板の回路は元々 LT3083のアプリケーションノートにあった

Boosting Fixed Output Regulatoという回路を組んだモノなのだが

前段?の三端子レギュレーターが弱いと出力電圧をきっちり3.3Vにする事が出来ないので

現状良い音が出ていても何か歯がゆい感じがしていました。

この先の音があるのか?聴きたくてやってしまいました(苦笑)

見た目は?何ですが最大1.5Aの出力電流を取り出せます。

そして前述のLT3083の回路はあくまでも前段の電流容量が足りなくなった時に仕事をする様です。

(そのブーストポイントを3.3V弱に合わせる調整が微妙で可変抵抗が付いています残念)

この基板に接続する負荷(LANハブ)は起動時は1A以上必要ですが通常は1A以下で動作するので

このLXDC55 DCDCコンバーター 単体で間に合うとは思うのですが^^;

追記:01-16

この基板は最初は3.3V出力で製作しましたが5V出力に改造して

これもスイッチングハブ用で使用しています。

LXDC55使用DCDCコンバーターキット (降圧 可変出力)を発見!

ちょうど どんな変動があっても十分な容量で

電圧を保持出来る三端子レギュレーターを探していたのでポチって見た。

この基板の回路は元々 LT3083のアプリケーションノートにあった

Boosting Fixed Output Regulatoという回路を組んだモノなのだが

前段?の三端子レギュレーターが弱いと出力電圧をきっちり3.3Vにする事が出来ないので

現状良い音が出ていても何か歯がゆい感じがしていました。

この先の音があるのか?聴きたくてやってしまいました(苦笑)

見た目は?何ですが最大1.5Aの出力電流を取り出せます。

そして前述のLT3083の回路はあくまでも前段の電流容量が足りなくなった時に仕事をする様です。

(そのブーストポイントを3.3V弱に合わせる調整が微妙で可変抵抗が付いています残念)

この基板に接続する負荷(LANハブ)は起動時は1A以上必要ですが通常は1A以下で動作するので

このLXDC55 DCDCコンバーター 単体で間に合うとは思うのですが^^;

追記:01-16

この基板は最初は3.3V出力で製作しましたが5V出力に改造して

これもスイッチングハブ用で使用しています。

— posted by くま at 02:42 pm

普通の音って何だろうか?(BREW NOTE 遠野)

2025/12/21

自宅に籠もって音を突き詰めていると

あれ?これで良いのか?とふと思う事があって

気晴らしを兼ねてJAZZ喫茶にコーヒーを飲みに行くのだが

(重症糖尿病患者ではあるがケーキも食べたい(笑))

熊の巣から気に入ったJAZZ喫茶までがとても遠いのである。

未だガソリンも高価であるし(泣)

で!なるべく近くで良い音で居心地が良さそうなところは無いものか?

と時々NET上の情報を探っていたら この店をみぃっーけ!

高速道路を使えば50分ぐらいで行けそうだ!

行ってみるしか無いという事で(笑)

ALTECのシアターシステム的スピーカーにも興味がぁ〜

到着早々 あれ! 銀色の粒が飛んで来ないぞ? 精密で静かな音がしてる?!

うーーむALTECでこの鳴ら方は初めて聴いた...どんなアンプを使っているのか!!

to be continued

東北(青森/岩手/秋田/山形/宮城/福島)のJAZZ喫茶

※店の名前「BREW NOTE」の意味を調べて見ると「BREW=醸造」という意味だった流石ホップ博士の店だ。

あれ?これで良いのか?とふと思う事があって

気晴らしを兼ねてJAZZ喫茶にコーヒーを飲みに行くのだが

(重症糖尿病患者ではあるがケーキも食べたい(笑))

熊の巣から気に入ったJAZZ喫茶までがとても遠いのである。

未だガソリンも高価であるし(泣)

で!なるべく近くで良い音で居心地が良さそうなところは無いものか?

と時々NET上の情報を探っていたら この店をみぃっーけ!

高速道路を使えば50分ぐらいで行けそうだ!

行ってみるしか無いという事で(笑)

ALTECのシアターシステム的スピーカーにも興味がぁ〜

到着早々 あれ! 銀色の粒が飛んで来ないぞ? 精密で静かな音がしてる?!

うーーむALTECでこの鳴ら方は初めて聴いた...どんなアンプを使っているのか!!

to be continued

東北(青森/岩手/秋田/山形/宮城/福島)のJAZZ喫茶

※店の名前「BREW NOTE」の意味を調べて見ると「BREW=醸造」という意味だった流石ホップ博士の店だ。

— posted by くま at 09:31 am

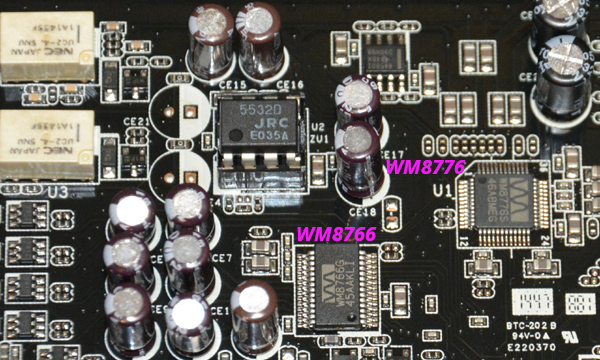

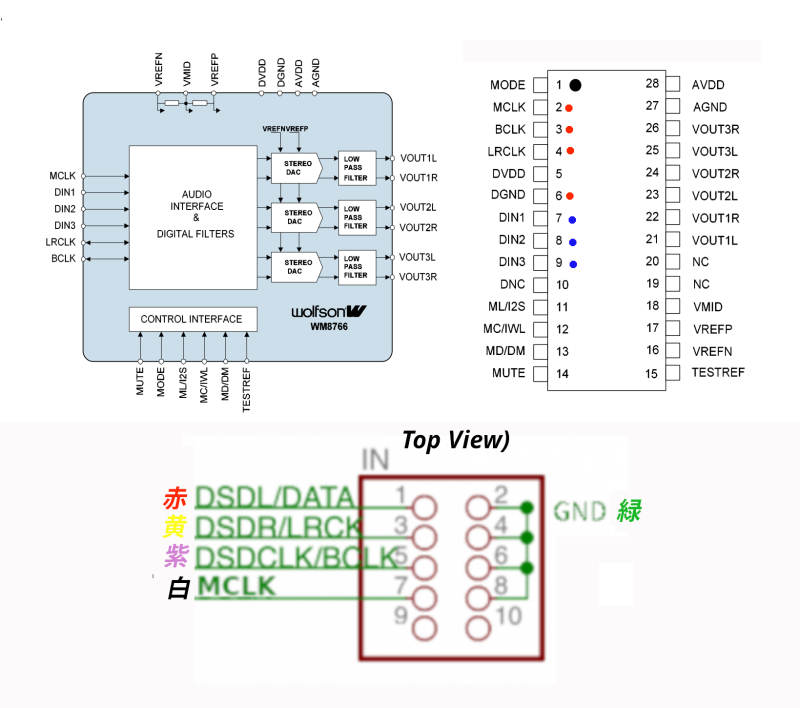

作業準備を始める...Asus Xonar DSX I2S横取りポイント見直し等(1)

2025/12/5

配線パターンを追うとASUS製のオーディオプロセッサーAV66からI2S信号が出力されて

WN8766 (24-bit, 192kHz 6-Channel DAC)

WM8776(24-bit, 192kHz Stereo Codec with 5 Channel I/P Multiplexer)

2つのICの I2S入力 へ接続されているのが確認できます。

以前のI2S信号の横取りはWM8776のI2S入力リードから行っていましたが

今回はWM8776から横取り出来ないか?という事で(ちょっとワケ有りの実験のためもあり)

トライしてみました。DIN1〜3の中にフロントI2S信号が含まれているハズで^^; そこはカット&トライで探します。

参考URL ASUS Xonar DSX (WM8776 AV66)

i2s出力仕様へ改造時の不具合(1)

追記 12/06

最初はDIN2で試したが無音(泣)DIN1で音声信号確認フロントのようです!

天滅中共 六四天安門 平反六四 勿忘六四 台湾独立 台湾国旗 光復香港 解救維吾爾

熊婦産 習包子、大撒幣、習大帝、習寬衣、習禁評、習門慶、習阿斗、刁近平、吸精瓶、小熊維尼、慶豊帝、当代秦始皇、毛近平、現代版毛沢東、紅旗下的蛋、袁世凱第二、趙王回車

WN8766 (24-bit, 192kHz 6-Channel DAC)

WM8776(24-bit, 192kHz Stereo Codec with 5 Channel I/P Multiplexer)

2つのICの I2S入力 へ接続されているのが確認できます。

以前のI2S信号の横取りはWM8776のI2S入力リードから行っていましたが

今回はWM8776から横取り出来ないか?という事で(ちょっとワケ有りの実験のためもあり)

トライしてみました。DIN1〜3の中にフロントI2S信号が含まれているハズで^^; そこはカット&トライで探します。

参考URL ASUS Xonar DSX (WM8776 AV66)

i2s出力仕様へ改造時の不具合(1)

追記 12/06

最初はDIN2で試したが無音(泣)DIN1で音声信号確認フロントのようです!

天滅中共 六四天安門 平反六四 勿忘六四 台湾独立 台湾国旗 光復香港 解救維吾爾

熊婦産 習包子、大撒幣、習大帝、習寬衣、習禁評、習門慶、習阿斗、刁近平、吸精瓶、小熊維尼、慶豊帝、当代秦始皇、毛近平、現代版毛沢東、紅旗下的蛋、袁世凱第二、趙王回車

— posted by くま at 11:45 am

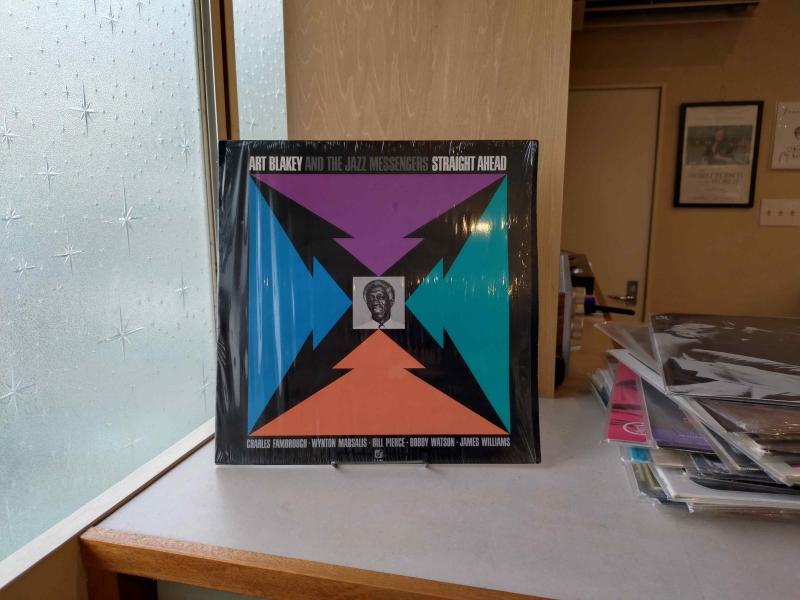

ジャズと喫茶Frannyへ

2025/11/28

実を言えば一度店の前まで行ったのだけど

常連客が店にしっくり嵌っている感じが見えて通り過ぎた(苦笑)

昨日、改めて店の概要をネットで確認して

ナポリタンの画像が妙に旨そうで

炒めたソーセージがケチャップ色になっていてこれは食べなければ!!

とりあえずAudioスケベ根性は置いておいてと...

これからは独断的個人的感想です。

(これから行こうと思っている方々に全く参考にならないと...)

店で鳴っている JBL4343 がAudio的では無い?色で鳴っていて

それがまた良いと感じました。悪い音と言う事では決してありません。

食事しながら聞くのにとてもマッチしているとでも言うのかなぁ

音楽、楽曲を楽しむという方向で鳴っていると言うのかなぁ

また食事に来たいと思わせる様なそんな感じで

店のマスターにAudio的な質問をしたら...嫌そうに見えて悪い事したかなぁ(ウーーン)

また行きたいのだけど...

常連客が店にしっくり嵌っている感じが見えて通り過ぎた(苦笑)

昨日、改めて店の概要をネットで確認して

ナポリタンの画像が妙に旨そうで

炒めたソーセージがケチャップ色になっていてこれは食べなければ!!

とりあえずAudioスケベ根性は置いておいてと...

これからは独断的個人的感想です。

(これから行こうと思っている方々に全く参考にならないと...)

店で鳴っている JBL4343 がAudio的では無い?色で鳴っていて

それがまた良いと感じました。悪い音と言う事では決してありません。

食事しながら聞くのにとてもマッチしているとでも言うのかなぁ

音楽、楽曲を楽しむという方向で鳴っていると言うのかなぁ

また食事に来たいと思わせる様なそんな感じで

店のマスターにAudio的な質問をしたら...嫌そうに見えて悪い事したかなぁ(ウーーン)

また行きたいのだけど...

— posted by くま at 03:49 pm

新種の kernel を聴いて見たい

2025/11/21

最近はとにかく体調が悪い...(免疫抑制剤の副作用と思われるが)

にもかかわらず更に先の電源?のヒントを見つけた様な気がして

懲りもせず部品発注、試作、試聴の繰り返し...

残りの時間は病院で無駄な待ち時間を潰しているか仕事しているか?の日々である。

時々覗いているsymphonic-mpd掲示板相変わらず勢力的にうど氏、えふ氏は活躍されている!

ちょっと気になったkernel linux-cachyos-rt-bore-lto-x86_64 をdownloadして

最近音源サーバーとしたAMD-CPU搭載機にインストールして見るがぁ(笑)

何故かGrub Customizerが正常に動作しない?

なので起動メニューが更新出来ないトラブル発生!

手動はどうするんだっけ?ググったら/etc/default/grub に

GRUB_DISABLE_OS_PROBER="false" を追加して

# update-grub となっていたのだがそういえばArchkinuxでは

# grub-mkconfig -o /boot/efi/EFI/grub/grub.cfg で更新するんだった(苦笑)

参考リンク Arch Linuxにupdate-grubがなくて苦戦した

痛いほど寒い原野を白い息を吐きながら疾走する猟犬...

にもかかわらず更に先の電源?のヒントを見つけた様な気がして

懲りもせず部品発注、試作、試聴の繰り返し...

残りの時間は病院で無駄な待ち時間を潰しているか仕事しているか?の日々である。

時々覗いているsymphonic-mpd掲示板相変わらず勢力的にうど氏、えふ氏は活躍されている!

ちょっと気になったkernel linux-cachyos-rt-bore-lto-x86_64 をdownloadして

最近音源サーバーとしたAMD-CPU搭載機にインストールして見るがぁ(笑)

何故かGrub Customizerが正常に動作しない?

なので起動メニューが更新出来ないトラブル発生!

手動はどうするんだっけ?ググったら/etc/default/grub に

GRUB_DISABLE_OS_PROBER="false" を追加して

# update-grub となっていたのだがそういえばArchkinuxでは

# grub-mkconfig -o /boot/efi/EFI/grub/grub.cfg で更新するんだった(苦笑)

参考リンク Arch Linuxにupdate-grubがなくて苦戦した

痛いほど寒い原野を白い息を吐きながら疾走する猟犬...

— posted by くま at 03:25 pm

LT3083 +LM2940T-3.3 電源基板試作

2025/11/20

LM2940T-3.3を使って見ました。

LT3083 + LT1963A 電源基板は悪くは無いのですが

(負荷接続時開放時共にに3.27V出力がちょっと気に入らないとか)

もっとバキバキ鳴らないのかなぁとか思って(笑)

ちょっと野蛮?なLM2940T-3.3に入れ替えました。

(もちろん負荷接続時開放時共にに3.3V出力に!)

狙いは当たって音質が変化しました。好みの方向だったので

音質コントールのフイルムコンデンサー等追加して今聴きこんでいます。

LT3083 + LT1963A 電源基板は悪くは無いのですが

(負荷接続時開放時共にに3.27V出力がちょっと気に入らないとか)

もっとバキバキ鳴らないのかなぁとか思って(笑)

ちょっと野蛮?なLM2940T-3.3に入れ替えました。

(もちろん負荷接続時開放時共にに3.3V出力に!)

狙いは当たって音質が変化しました。好みの方向だったので

音質コントールのフイルムコンデンサー等追加して今聴きこんでいます。

— posted by くま at 06:24 pm

Comments