セグメント分離により自宅ネットワークのメインストリームからAudio関連系は切断?出来た。

これでゲームをやりながらPC-Audioをしても音質劣化は無い?ハズだと...

同時にWi-Fiも分離出来てスッキリした。ずーーーと考えていた課題の一つが前進した様に思う。

これまで何台か使用してきた一般的なルーターは設定configファイルを保存、レストアが出来ないモノとか

出来ても中途半端で保存後にテキストエデイターで修正出来ないなど

導入時の試行錯誤に非常に時間がかかって何度も挫折しそうになっていた(笑)

加えてとにかく再起動の連射になる設定作業なのだが火縄銃並みの連射速度?

で待っている間に何をすべきか?

忘れてしまうという最悪環境でホントに嫌になる作業であった。

今回導入したYAMAHA RTX830 は小規模拠点向けとのふれこみで

きちんとしたconfigファイルを基本とした設定、運用が可能になっている。

再起動時間は前述した製品よりは短いが...残念(笑)

設定の失敗でどうにもならなくなったら

micoSD、USB、DOWNLOADのボタンを押しながら電源を入れれば工場出荷時の状態に戻る。

(何回やったか覚えていないが(苦笑))

[ カテゴリー » Linux日 記 ]

YAMAHA USB ギガアクセスVPNルーター dual_band RTX830 導入(1)

諸事情あって家庭内LANのセグメント分割をする必要を感じていて

以前から安物ではない堅牢で高性能なルーターを探していました。

ネット上を徘徊するに中華系?TP-Link製のモノが日本製に比較して

1/3程度の価格でやりたい事が実現しそうだったが...

アメリカではセキュリティ上の問題で使用禁止が検討されているらしいという事で

日本製の中古品を物色していたが整備済品の価格は思ったより高価で....

且つ万が一トラブルがあって問い合わせ等が必要になった場合は面倒な事になりそうだし

新しいチャレンジなのでリスクを減らすため新品を購入する事とした次第...

蛇足

詳細設定はUSBとRJ45のシリアルコンソール接続可能で

そこから設定と言う時点で素人さんお断り感がハンパない(笑)

普通の設定は今時の製品らしくWEB-GUIで可能になっている。

(独り言 一般人はコレは購入しないだろうなぁ)

以前から安物ではない堅牢で高性能なルーターを探していました。

ネット上を徘徊するに中華系?TP-Link製のモノが日本製に比較して

1/3程度の価格でやりたい事が実現しそうだったが...

アメリカではセキュリティ上の問題で使用禁止が検討されているらしいという事で

日本製の中古品を物色していたが整備済品の価格は思ったより高価で....

且つ万が一トラブルがあって問い合わせ等が必要になった場合は面倒な事になりそうだし

新しいチャレンジなのでリスクを減らすため新品を購入する事とした次第...

蛇足

詳細設定はUSBとRJ45のシリアルコンソール接続可能で

そこから設定と言う時点で素人さんお断り感がハンパない(笑)

普通の設定は今時の製品らしくWEB-GUIで可能になっている。

(独り言 一般人はコレは購入しないだろうなぁ)

— posted by くま at 01:52 pm

comba384

2024/12/28

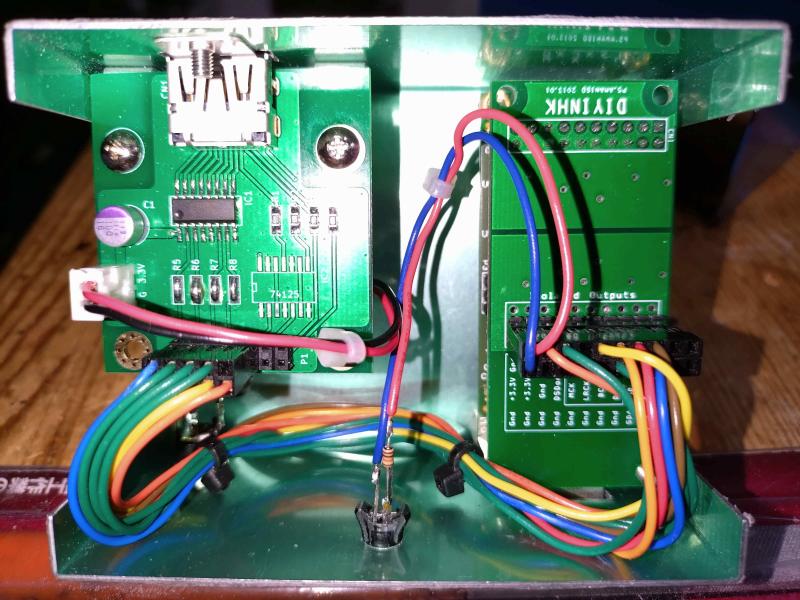

別のやなさん送信基板の動作テストをする必要があり引っ張り出した。

USB-I2S、DDCは動作は鉄板なので(笑)

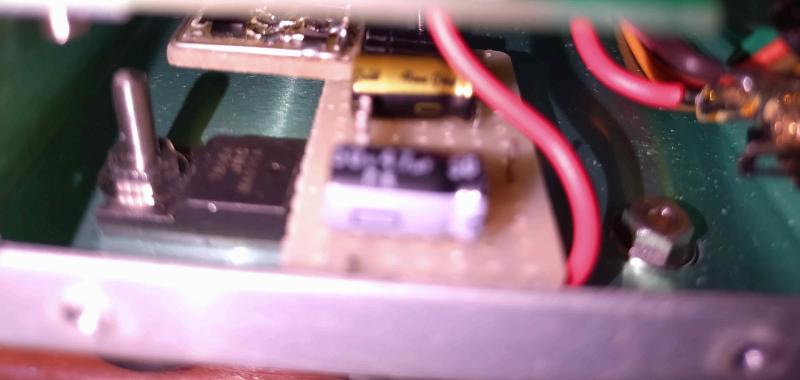

3端子レギュレーターとLDOの二段にしている電源部分

DIYINHKで配布していた絶縁基板を重ねている。

USB-I2S、DDCは動作は鉄板なので(笑)

3端子レギュレーターとLDOの二段にしている電源部分

DIYINHKで配布していた絶縁基板を重ねている。

— posted by くま at 12:53 pm

upplay-1.7.8

2024/12/1

upplayのレビジョンが上がっていたので対処したが?

外観は変わっていない様に思う。

Archlinux なのでpacman yay でインストールしようとしたのだが

ソースをdownloadしてくれなかったので仕方がなく本家からdownloadしてインストールして見たが

meson ninja 等は良くわからないので適当に(苦笑)

Upplay downloads https://www.lesbonscomptes.com/upplay/pages/downloads.html

libnpupnp-6.2.0

libupnpp-0.26.7.tar.gz

upplay-1.7.8.tar.gz

$ tar xvzf libnpupnp-6.2.0.tar.gz

$ cd libnpupnp-6.2.0

$ meson ./src

$ ninja -C ./src

# ninja -C ./src install

$ tar xvzf libupnpp-0.26.7.tar.gz

$ cd libupnpp-0.26.7

$ meson ./libupnpp

$ ninja -C ./libupnpp

# ninja -C ./libupnpp install

$ tar xvzf upplay-1.7.8.tar.gz

$ cd upplay-1.7.8

$ qmake6

$ make -j6

# make install

外観は変わっていない様に思う。

Archlinux なのでpacman yay でインストールしようとしたのだが

ソースをdownloadしてくれなかったので仕方がなく本家からdownloadしてインストールして見たが

meson ninja 等は良くわからないので適当に(苦笑)

Upplay downloads https://www.lesbonscomptes.com/upplay/pages/downloads.html

libnpupnp-6.2.0

libupnpp-0.26.7.tar.gz

upplay-1.7.8.tar.gz

$ tar xvzf libnpupnp-6.2.0.tar.gz

$ cd libnpupnp-6.2.0

$ meson ./src

$ ninja -C ./src

# ninja -C ./src install

$ tar xvzf libupnpp-0.26.7.tar.gz

$ cd libupnpp-0.26.7

$ meson ./libupnpp

$ ninja -C ./libupnpp

# ninja -C ./libupnpp install

$ tar xvzf upplay-1.7.8.tar.gz

$ cd upplay-1.7.8

$ qmake6

$ make -j6

# make install

— posted by くま at 09:48 pm

マウス、キーボードの入力をエミュレーション(1)

2024/9/5

linuxターミナル上のコマンドでカーソルの位置を動かす事が出来るのだが

「それって何に使うの?」という質問が飛んで来そうな(笑)

Windowsでは「マウスふるふる」

一定時間おきにマウスを小さく左右に揺らすことにより

スクリーン セーバーやスリープモードにならないようにする

というフリーソフトがあるらしいのだが....

実は大分前から

自分のLinuxDesktopが一定時間が経過すると真っ黒になってしまう状況になっていて

スクリーンセイバーの設定ディスプレイのハード的設定等イジっても

改善されない状況が続いていた。何か解決方法が無いんだろうか?と

ネット上を彷徨っていたら上記のソフトを見つけた!のだが

Windows用のフリーソフト....残念!

で!色々検索していたら

マウス、キーボードの入力をエミュレーション出来るコマンド xdotool を発見!

このコマンドとcrontabを使えば似た様な効果は得られそうと考えて藻掻いて見た。

「それって何に使うの?」という質問が飛んで来そうな(笑)

Windowsでは「マウスふるふる」

一定時間おきにマウスを小さく左右に揺らすことにより

スクリーン セーバーやスリープモードにならないようにする

というフリーソフトがあるらしいのだが....

実は大分前から

自分のLinuxDesktopが一定時間が経過すると真っ黒になってしまう状況になっていて

スクリーンセイバーの設定ディスプレイのハード的設定等イジっても

改善されない状況が続いていた。何か解決方法が無いんだろうか?と

ネット上を彷徨っていたら上記のソフトを見つけた!のだが

Windows用のフリーソフト....残念!

で!色々検索していたら

マウス、キーボードの入力をエミュレーション出来るコマンド xdotool を発見!

このコマンドとcrontabを使えば似た様な効果は得られそうと考えて藻掻いて見た。

— posted by くま at 10:05 pm

Archlinux IPを固定する設定

2024/8/31

1. $ vi /etc/systemd/network/eth0.network

(※eth0の部分は各自のデバイス名に合わせる。)

[Match]

Name=eth0

[Network]

Address=192.168.56.11/24

Gateway=192.168.56.1

DNS=8.8.8.8

DNS=8.8.4.4

2. リネームして使われない様にする。

$ mv /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.ori

3. 代わりにリンクを作成する。

ln -s /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/resolv.conf

4. 必用なサービスを設定する。

$ systemctl enable systemd-networkd

$ systemctl enable systemd-resolved

5. 再起動してネットワークが設定どうり動作しているか?確認する。

$ ip a

参考URL: ArchLinuxのインストール - とある社畜の頭脳整理

(※eth0の部分は各自のデバイス名に合わせる。)

[Match]

Name=eth0

[Network]

Address=192.168.56.11/24

Gateway=192.168.56.1

DNS=8.8.8.8

DNS=8.8.4.4

2. リネームして使われない様にする。

$ mv /etc/resolv.conf /etc/resolv.conf.ori

3. 代わりにリンクを作成する。

ln -s /run/systemd/resolve/resolv.conf /etc/resolv.conf

4. 必用なサービスを設定する。

$ systemctl enable systemd-networkd

$ systemctl enable systemd-resolved

5. 再起動してネットワークが設定どうり動作しているか?確認する。

$ ip a

参考URL: ArchLinuxのインストール - とある社畜の頭脳整理

— posted by くま at 12:13 pm

Amanero Combo768 がリリースされているなぁ

2024/8/29

Amanero Combo768 がtec-solで税込17,600円で販売されている。

がtec-solで税込17,600円で販売されている。

Windows環境ではASIOドライバー使用でDSD1024まで対応可能な様で

PCMサンプリングレートは44.1~44.1~768kHzに対応(1536kHzまで拡張可能)らしい...

ちょっと欲しいけど うーーん(笑)

1536kHzについて詳しく知りたいワケですよ。

誰か人柱に.....以下自制m(_ _)m

追記 データーシート見つけた!

Combo768-D.pdf

Windows環境ではASIOドライバー使用でDSD1024まで対応可能な様で

PCMサンプリングレートは44.1~44.1~768kHzに対応(1536kHzまで拡張可能)らしい...

ちょっと欲しいけど うーーん(笑)

1536kHzについて詳しく知りたいワケですよ。

誰か人柱に.....以下自制m(_ _)m

追記 データーシート見つけた!

Combo768-D.pdf

— posted by くま at 11:36 am

audio-over-ether2 今更の話...

2024/8/19

コマンドのhelpを表示すると

$ /usr/bin/aoe -h

aoecli v0.15

Usage:

-h Show program usage and exit.

-i INTERFACE (Optional)Network interface name. (Default eth0)

-d MAC_ADDR (Optional)Destination MAC address.(Default Auto Detect)

となるので

# /usr/bin/aoe -d f4:9h:05:a2:74:gt とするとエラーになる???

何でかぁ〜 と一晩悩んで... (Default eth0) が鍵だった!

PCのネットワークアダプター・デバイス名は eth0 では無くて eno1 なので

# /usr/bin/aoe -i eno1 -d f4:9h:05:a2:74:gt としないとダメだったぁ なるほど!

$ /usr/bin/aoe -h

aoecli v0.15

Usage:

-h Show program usage and exit.

-i INTERFACE (Optional)Network interface name. (Default eth0)

-d MAC_ADDR (Optional)Destination MAC address.(Default Auto Detect)

となるので

# /usr/bin/aoe -d f4:9h:05:a2:74:gt とするとエラーになる???

何でかぁ〜 と一晩悩んで... (Default eth0) が鍵だった!

PCのネットワークアダプター・デバイス名は eth0 では無くて eno1 なので

# /usr/bin/aoe -i eno1 -d f4:9h:05:a2:74:gt としないとダメだったぁ なるほど!

— posted by くま at 03:50 pm

Comments