upplay-1.7.0.tar.gzがリリースされているが

2023/12/3

まぁあまり需要が無い情報ではあるが(笑)

upplay-1.7.0.tar.gzがリリースされているのだが

現状update済みarchlinuxでは

libnpupnp 5.1.0-1

libupnpp 0.23.0-1

upplay1.6.6-1

この組み合わせが実現出来る最新だと思う。

(12/09修正)

ちなみに本家にアップされているこの組み合わせだと

libnpupnp-5.1.1.tar.gz

libupnpp-0.24.0.tar.gz

upplay-1.7.0.tar.gz

makeでエラーが出てしまう。残念!!

たぶん...qmake6とか使うかも??

ubuntuでコンパイルしてみたら....

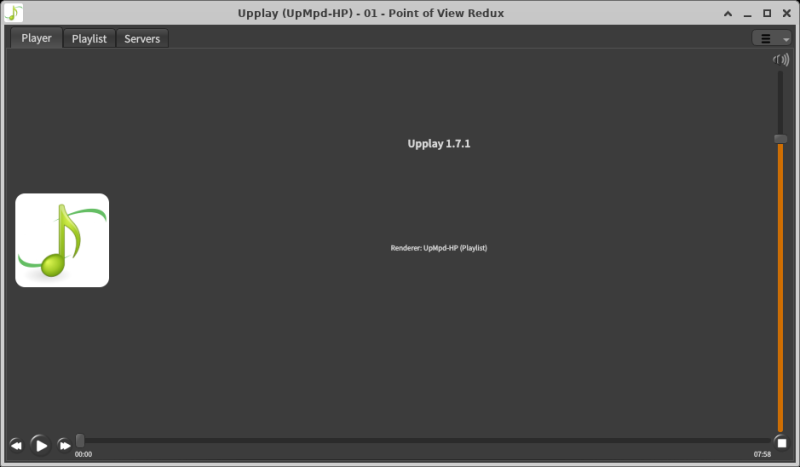

格好悪くなっている??

upplay-1.7.0.tar.gzがリリースされているのだが

現状update済みarchlinuxでは

libnpupnp 5.1.0-1

libupnpp 0.23.0-1

upplay1.6.6-1

この組み合わせが実現出来る最新だと思う。

(12/09修正)

ちなみに本家にアップされているこの組み合わせだと

libnpupnp-5.1.1.tar.gz

libupnpp-0.24.0.tar.gz

upplay-1.7.0.tar.gz

makeでエラーが出てしまう。残念!!

たぶん...qmake6とか使うかも??

ubuntuでコンパイルしてみたら....

格好悪くなっている??

— posted by くま at 07:08 pm

![]() Comment [1]

Comment [1]

AC電源ケーブル

2023/11/23

Panasonic:WF5015W NEUTRIK:NAC3FX-W-TOP の組み合わせで作成した。

(BOX側受けにはNEUTRIK:NAC3MPX-TOP)

ケーブルはコメリで購入したメーカー不明2.0sq3芯である。

Audioマニアの方々から見れば超軽量級ではあるが(笑)

音は良くなる方向だと思う。

電源ケーブルは可能な限り太く!という当たり前の事?を実行して行くと音がどんどん変化する。

機器のAC電源ケーブルをすべてを3.5sqケーブルにするには余りに無理が^^;あるので

とりあえずAudio関連機器を接続するテーブルタップとPC関連の一部をすべて3.5sq接続する様にしてみた(汗)

今まで聴いた事が無い出音に変化!...あぁキリがないなぁ

(BOX側受けにはNEUTRIK:NAC3MPX-TOP)

ケーブルはコメリで購入したメーカー不明2.0sq3芯である。

Audioマニアの方々から見れば超軽量級ではあるが(笑)

音は良くなる方向だと思う。

電源ケーブルは可能な限り太く!という当たり前の事?を実行して行くと音がどんどん変化する。

機器のAC電源ケーブルをすべてを3.5sqケーブルにするには余りに無理が^^;あるので

とりあえずAudio関連機器を接続するテーブルタップとPC関連の一部をすべて3.5sq接続する様にしてみた(汗)

今まで聴いた事が無い出音に変化!...あぁキリがないなぁ

— posted by くま at 07:51 am

DACの性能が追いつか無い?

2023/11/19

GentooPlayerRpi4 ~ # cat /proc/asound/card0/pcm0p/sub0/hw_params

access: RW_INTERLEAVED

format: S24_LE

subformat: STD

channels: 2

rate: 1411200 (1411200/1)

period_size: 16384

buffer_size: 65536

うーんどんなmpd.confにすれば良いのか??

access: RW_INTERLEAVED

format: S24_LE

subformat: STD

channels: 2

rate: 1411200 (1411200/1)

period_size: 16384

buffer_size: 65536

うーんどんなmpd.confにすれば良いのか??

— posted by くま at 12:30 am

symphonic-mpdで聴いている

2023/11/17

これはaoeのフロントでalsacapコマンドを叩いたもので...

(リヤ側のRaspberryPi4の設定はdtoverlay=i2s-dac としている

HAT基板は実質無しでI2S信号を送り出す基板を載せた状態になっている。

そのまま一般的なDAC-ICへ入力してもMCLKが足りないので音が出ないから

その対策としてお気楽kit SRC4137基板へ入れてMCLKを付加してDACへ)

[root@APU1-arch ~]# alsacap

*** Scanning for playback devices ***

Card 0, ID `vsound', name `vsound'

Device 0, ID `AoE VSOUND', name `Audio over Ether Virtual sound card', 1 subdevices (1 available)

2 channels, sampling rate 44100..768000 Hz

Sample formats: S16_LE, S24_LE, S32_LE

Subdevice 0, name `subdevice #0'

S32_LE/768000Hzまで有効になっているのが良いのか?

実に明快ではあるが決してキツくならない音質が素敵だ。

この設定をGentooPlayer+Direttaにも適応して見たいと思っているが

dtoverlay=i2s-dacだとそうならないのが辛い...

追記...

一番上はコレなのでGentooPlayerのバージョンが違うのかなぁ...

[root@arch14:~]$ al

**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****

card 0: DirettaF241 [TargetApp_2D2A:I-Sabre Q2M DAC], device 0: TargetApp_2D2A:I-Sabre Q2M DAC [I-Sabre Q2M DAC]

Subdevices: 1/1

Subdevice #0: subdevice #0

root@arch14:~]$ /usr/bin/alsacap

*** Scanning for playback devices ***

Card 0, ID `Diretta29DA', name `TargetApp_2D2A'

Device 0, ID `TargetApp_2D2A:snd_rpi_hifiberry_dac', name `snd_rpi_hifiberry_dac', 1 subdevices (1 available)

1..2 channels, sampling rate 44100..192000 Hz

Sample formats: S16_LE, S32_LE, S24_3LE, DSD_U32_LE, DSD_U32_BE

Subdevice 0, name `subdevice #0'

[root@arch14:~]$ /usr/bin/alsacap

*** Scanning for playback devices ***

Card 0, ID `DirettaEBB2', name `TargetApp_2D2A:snd_rpi_rpi_dac'

Device 0, ID `TargetApp_2D2A:snd_rpi_rpi_dac', name `snd_rpi_rpi_dac', 1 subdevices (1 available)

1..2 channels, sampling rate 44100..384000 Hz

Sample formats: S16_LE, S24_3LE, DSD_U32_LE, DSD_U32_BE

Subdevice 0, name `subdevice #0'

(リヤ側のRaspberryPi4の設定はdtoverlay=i2s-dac としている

HAT基板は実質無しでI2S信号を送り出す基板を載せた状態になっている。

そのまま一般的なDAC-ICへ入力してもMCLKが足りないので音が出ないから

その対策としてお気楽kit SRC4137基板へ入れてMCLKを付加してDACへ)

[root@APU1-arch ~]# alsacap

*** Scanning for playback devices ***

Card 0, ID `vsound', name `vsound'

Device 0, ID `AoE VSOUND', name `Audio over Ether Virtual sound card', 1 subdevices (1 available)

2 channels, sampling rate 44100..768000 Hz

Sample formats: S16_LE, S24_LE, S32_LE

Subdevice 0, name `subdevice #0'

S32_LE/768000Hzまで有効になっているのが良いのか?

実に明快ではあるが決してキツくならない音質が素敵だ。

この設定をGentooPlayer+Direttaにも適応して見たいと思っているが

dtoverlay=i2s-dacだとそうならないのが辛い...

追記...

一番上はコレなのでGentooPlayerのバージョンが違うのかなぁ...

[root@arch14:~]$ al

**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****

card 0: DirettaF241 [TargetApp_2D2A:I-Sabre Q2M DAC], device 0: TargetApp_2D2A:I-Sabre Q2M DAC [I-Sabre Q2M DAC]

Subdevices: 1/1

Subdevice #0: subdevice #0

root@arch14:~]$ /usr/bin/alsacap

*** Scanning for playback devices ***

Card 0, ID `Diretta29DA', name `TargetApp_2D2A'

Device 0, ID `TargetApp_2D2A:snd_rpi_hifiberry_dac', name `snd_rpi_hifiberry_dac', 1 subdevices (1 available)

1..2 channels, sampling rate 44100..192000 Hz

Sample formats: S16_LE, S32_LE, S24_3LE, DSD_U32_LE, DSD_U32_BE

Subdevice 0, name `subdevice #0'

[root@arch14:~]$ /usr/bin/alsacap

*** Scanning for playback devices ***

Card 0, ID `DirettaEBB2', name `TargetApp_2D2A:snd_rpi_rpi_dac'

Device 0, ID `TargetApp_2D2A:snd_rpi_rpi_dac', name `snd_rpi_rpi_dac', 1 subdevices (1 available)

1..2 channels, sampling rate 44100..384000 Hz

Sample formats: S16_LE, S24_3LE, DSD_U32_LE, DSD_U32_BE

Subdevice 0, name `subdevice #0'

— posted by くま at 08:38 pm

![]() Comment [2]

Comment [2]

オヤイデ店舗オリジナルDC-2.5G(DCプラグ)

2023/11/8

このDC-2.5Gプラグは通常よりも太い電線を取り付ける事が出来るとの事で購入したが

無理せず汎用二芯ケーブルを使う場合は0.75sqまで

(ケーブル固定用ツメ部分を曲げた後にプラグカバーがねじ込めるかどうか?)

ホームセンターで販売されている並行二芯赤黒スピーカーコードの場合は1.25sqまで何とか...

ちなみに今回制作したBELDEN/9497はAWG16なのでsq表示だと1.25sqになる。

いずれの場合でもプラグ内部での正負芯線接触によるショートを防ぐために

熱収縮チーブで絶縁の必要がある。

ケーブルの接続作業はとにかく神経を使う。

ハンダ付けとケーブル先端加工に自信が無ければ市販品の購入が吉だと思う。(苦笑)

(自分の場合は工具多数の力でなんとか出来ている(笑))

プラグ根本の接続部分の画像は皆アップしたくないよね(笑)

プラス側には熱収縮チューブを被せている。そうしないとこのプラグではショートすると思う。

無理せず汎用二芯ケーブルを使う場合は0.75sqまで

(ケーブル固定用ツメ部分を曲げた後にプラグカバーがねじ込めるかどうか?)

ホームセンターで販売されている並行二芯赤黒スピーカーコードの場合は1.25sqまで何とか...

ちなみに今回制作したBELDEN/9497はAWG16なのでsq表示だと1.25sqになる。

いずれの場合でもプラグ内部での正負芯線接触によるショートを防ぐために

熱収縮チーブで絶縁の必要がある。

ケーブルの接続作業はとにかく神経を使う。

ハンダ付けとケーブル先端加工に自信が無ければ市販品の購入が吉だと思う。(苦笑)

(自分の場合は工具多数の力でなんとか出来ている(笑))

プラグ根本の接続部分の画像は皆アップしたくないよね(笑)

プラス側には熱収縮チューブを被せている。そうしないとこのプラグではショートすると思う。

— posted by くま at 01:13 pm

音が良くなりそうな?DCケーブル制作

BELDEN/9497 スピーカーケーブルは余りワイドレンジでは無いが

そのカチッとした空間の描き方が好きで長年愛用している。

最近安物のDCプラグに疑問を感じていて

太いケーブルが接続出来るDCジャックφ2.5品を探していた。

見つけたのがオヤイデ店舗オリジナルDC-2.5G(DCプラグ)である。

(APUシリーズユーザーならば何故このサイズなのか?分かるハズ)

そして上記9897と組み合わせた電源用DCケーブルが

アマゾンでで販売されている事を知った。

とても欲しくなったが...その価格は適正なのか?

単体で計算してみる。

オヤイデオリジナルDC-2.5G(DCプラグ) 880円x2 1,760円

BELDEN/9497 スピーカーケーブル 660円x3 1,980円

合計で 3,740円となる。

一方アマゾンで販売されているアッセンブリ済みの3m品は

ブランド: ONKODO製で 5,300円その差1,560円なのだが...

この金額なら自作の手間暇を考えると自分的には安いのでは?と思うがどうだろうか?

まぁ既に部材は入手済みなので今更ではあるが(笑)

作業途中、仮どめが終わった。ここから更にハンダを追加していく。

ハンダが上手く流れたら熱収縮チューブを被せて絶縁する。

そのカチッとした空間の描き方が好きで長年愛用している。

最近安物のDCプラグに疑問を感じていて

太いケーブルが接続出来るDCジャックφ2.5品を探していた。

見つけたのがオヤイデ店舗オリジナルDC-2.5G(DCプラグ)である。

(APUシリーズユーザーならば何故このサイズなのか?分かるハズ)

そして上記9897と組み合わせた電源用DCケーブルが

アマゾンでで販売されている事を知った。

とても欲しくなったが...その価格は適正なのか?

単体で計算してみる。

オヤイデオリジナルDC-2.5G(DCプラグ) 880円x2 1,760円

BELDEN/9497 スピーカーケーブル 660円x3 1,980円

合計で 3,740円となる。

一方アマゾンで販売されているアッセンブリ済みの3m品は

ブランド: ONKODO製で 5,300円その差1,560円なのだが...

この金額なら自作の手間暇を考えると自分的には安いのでは?と思うがどうだろうか?

まぁ既に部材は入手済みなので今更ではあるが(笑)

作業途中、仮どめが終わった。ここから更にハンダを追加していく。

ハンダが上手く流れたら熱収縮チューブを被せて絶縁する。

— posted by くま at 10:33 am

デジタルボリュームのビット落ち

2023/11/6

某掲示板でデジタルボリュームはビット落ちが問題との指摘を受けたのだが...

ビット落ちへの対処、あれこれ(^^;

ここを読む限り問題ない様に思うのだが?

というか余り少音量で聴くと音源に入っている音の強弱(ダイナミックレンジ)が

すべて再現出来ないのはデジタルボリュームに限った事では無いと思うのだが

まぁ現状としてその部分に問題を感じ無いので...

ビット落ちへの対処、あれこれ(^^;

ここを読む限り問題ない様に思うのだが?

というか余り少音量で聴くと音源に入っている音の強弱(ダイナミックレンジ)が

すべて再現出来ないのはデジタルボリュームに限った事では無いと思うのだが

まぁ現状としてその部分に問題を感じ無いので...

— posted by くま at 08:22 am

オヤイデ電気 から電材を購入して(3)

2023/10/25

おバカな告白を...電源ケーブル3mで

1.25sq

2.0aq

3.5sq

3種類それぞれ作成して音質比較をしてましたぁ〜(アホ)

現在、3.5sq版を試聴中です。

まぁ線なんて太くしてもそんなに変わらんでしょとか思っていましたが...

激変します。

でもね...

2.0sq以外はコメリから購入した安価な配線ケーブルです。

オヤイデの高級ケーブルで3m購入したら1万円を超えますが

コメリ3.5sq、3芯は約3,000円で購入出来ます。

個人的見解ですが コメリ3.5sq >オヤイデ2.0sq(PC-23軟質OFC電源ケーブル)です。

いやーもっと太いやつとかどうなるんだろうとか(笑)

参考までに3.5sqの太さの導体を使ったケーブルには約30A程度流せます。

これって一般家庭一軒分の容量に近いです。

1.25sq

2.0aq

3.5sq

3種類それぞれ作成して音質比較をしてましたぁ〜(アホ)

現在、3.5sq版を試聴中です。

まぁ線なんて太くしてもそんなに変わらんでしょとか思っていましたが...

激変します。

でもね...

2.0sq以外はコメリから購入した安価な配線ケーブルです。

オヤイデの高級ケーブルで3m購入したら1万円を超えますが

コメリ3.5sq、3芯は約3,000円で購入出来ます。

個人的見解ですが コメリ3.5sq >オヤイデ2.0sq(PC-23軟質OFC電源ケーブル)です。

いやーもっと太いやつとかどうなるんだろうとか(笑)

参考までに3.5sqの太さの導体を使ったケーブルには約30A程度流せます。

これって一般家庭一軒分の容量に近いです。

— posted by くま at 09:53 pm

Comments