[ Tags :: DIYINHK ]

combo384絶縁基板(3)

2017/10/19

肝心の音はどうなったのか?図太い音になった。絶縁ICで信号にバッファが入ったのが理由かも知れない。

音をテキストで伝えるのは不可能なのでこればかりは試してもらうしか無いが、オススメする(^_^;)

あえて書くならド-ンド-ン→ドォンドォン シャンシャン→ジャンジャン みたいな感じ(^_^;)

音をテキストで伝えるのは不可能なのでこればかりは試してもらうしか無いが、オススメする(^_^;)

あえて書くならド-ンド-ン→ドォンドォン シャンシャン→ジャンジャン みたいな感じ(^_^;)

— posted by くま at 12:55 pm

combo384絶縁基板(2)

今日はここまでにして寝よう。

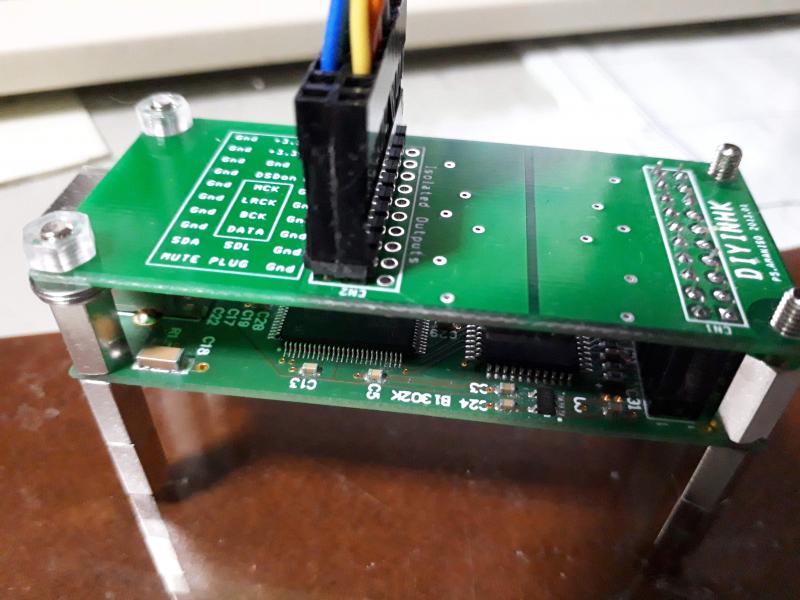

一次側と二次側の絶縁基板なので二次側の電源が別途必要になる。

この電源のとり方がまた悩みどころで

お気楽基板のPSM,DSDピンヘッダーには3.3V出力が付いているので

とりあえずそこに接続して音を確かめてみようと思う。

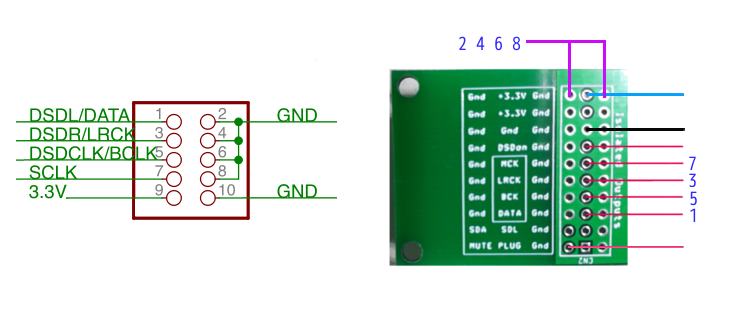

ちょっと有り難く思ったのは絶縁基板のI2S信号の出力の順番がcombo384に準じていること。

絶縁基板からもcombo384からも同じ接続線が使える。

一次側と二次側の絶縁基板なので二次側の電源が別途必要になる。

この電源のとり方がまた悩みどころで

お気楽基板のPSM,DSDピンヘッダーには3.3V出力が付いているので

とりあえずそこに接続して音を確かめてみようと思う。

ちょっと有り難く思ったのは絶縁基板のI2S信号の出力の順番がcombo384に準じていること。

絶縁基板からもcombo384からも同じ接続線が使える。

— posted by くま at 12:21 am

combo384絶縁基板(1)

2017/10/11

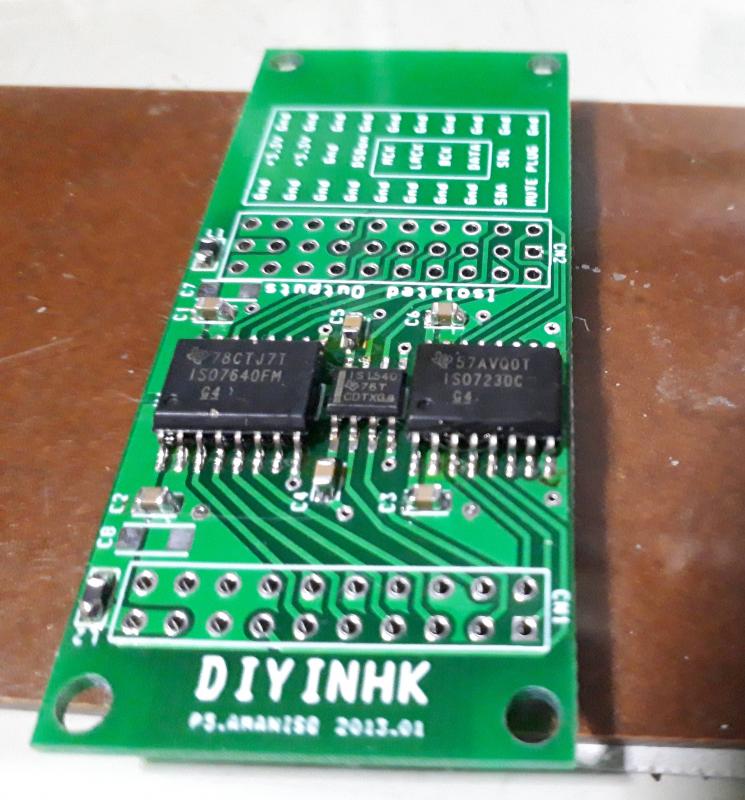

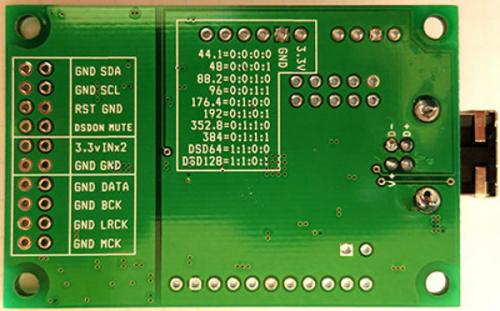

次の課題はDDC部分、DIYINHKで配布されているCombo384専用絶縁基板を組み立てます。

残念ながらデジキー在庫が無く足りない部品があり完成は何時になるやら(笑)

CK→SCLK BCK→BCLK

残念ながらデジキー在庫が無く足りない部品があり完成は何時になるやら(笑)

CK→SCLK BCK→BCLK

— posted by くま at 07:06 pm

DIYINHK の DDC基板 (1) LED表示ピンヘッダーについて

2017/2/16

実に面白いDDC基板をリリースしていると思う。

DAC基板関連については国内の藤原氏-お気楽kit,やなさん基板 の方が情報量が多く

何か問題があってもネット上で探せば何とかなる場合が多いように思う。

現状の国内基板ビルダーの頒布で調達が困難なものに高性能なDDC基板がある。

これはPC-Audioをするに当たっては避けて通れない部分である。

残念ながら以前にはElectrart(エレクトロアート)さんからFPGAを使用した贅沢な基板がリリースされていたが

今日現在、確認しても販売はされていないようである。

I2S入力DACで音楽を再生するためには直接I2Sを出力出来るPC or DDC が必要になるが

これがまたやっかいで個人的には未だ発展途上あると思う。

使うOSのドライバーによっては機能が制限されたり

曲間ノイズ、PCM-DSD切り換えノイズ等に悩まされる事になる。

OS世界は残念ながらWindowsがまだまだ主流であり普通のユーザーはそれを避けて通る事は出来ない(^_^;)

だがWindowsを諦めてLinuxでPC-Audioをやろうと思えば結構高性能なハイレゾ環境を無料で得る事が出来る...

ただし、Linuxスキルが必要となるのであまり普及していないのが現状であろうか(^_^;)

話をDIYINHK製のDDCに戻すと中華製であるためかLinuxとの相性も良く

Archlinuxというデストリビューションに限って言えば、最新版をインストールした環境にmpdをインストールして

設定出来ればDSDはそのままで再生する事が出来る。

その理由としては

Windows環境でドライバーにあたるものがLinuxではKernelであり、

そこに最初から音楽再生可能なUSB2.0ドライバーが含まれており

alsaというプログラムの力をプラスするとDSD512程度まで問題なく再生出来てしまう。

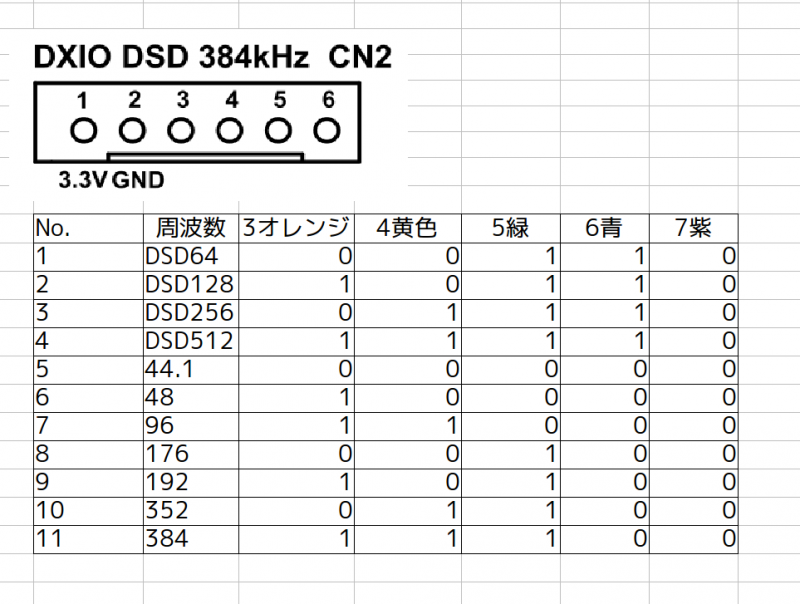

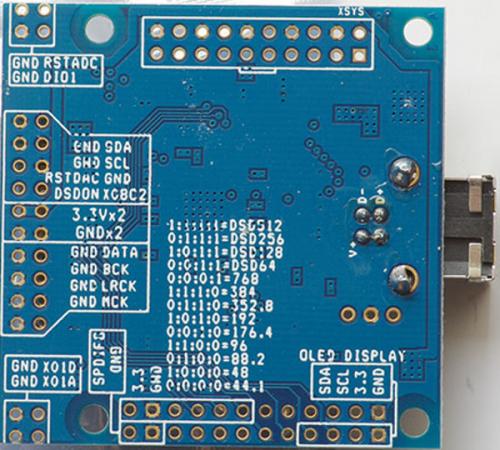

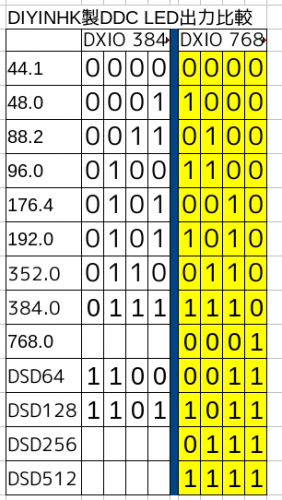

基板にはLED基板を接続することにより入力信号の情報を表示する事が出来るピンヘッダー用のスルホールがある。

残念なのはこの部分でXMOS DSD DXD384kHzモデルとXMOS DSD DXD768kHzモデルで互換が取れていない事だ。

Isolated XMOS DSD DXD 384kHz high-quality USB to I2S/DSD PCB with ultralow noise regulator

XMOS 768kHz DXD DSD512(DSD1024) high-quality USB to I2S/DSD PCB

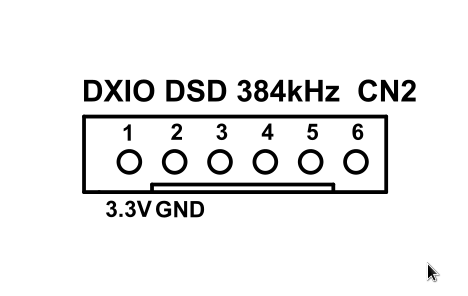

LED出力ピンヘッダーにはこんな使い方がある。

写真で配線してある2番と6番のピンヘッダーはGNDピンと表示出力ピンでこれは上の表をみると

DSD出力の時には H になるピ�

DAC基板関連については国内の藤原氏-お気楽kit,やなさん基板 の方が情報量が多く

何か問題があってもネット上で探せば何とかなる場合が多いように思う。

現状の国内基板ビルダーの頒布で調達が困難なものに高性能なDDC基板がある。

これはPC-Audioをするに当たっては避けて通れない部分である。

残念ながら以前にはElectrart(エレクトロアート)さんからFPGAを使用した贅沢な基板がリリースされていたが

今日現在、確認しても販売はされていないようである。

I2S入力DACで音楽を再生するためには直接I2Sを出力出来るPC or DDC が必要になるが

これがまたやっかいで個人的には未だ発展途上あると思う。

使うOSのドライバーによっては機能が制限されたり

曲間ノイズ、PCM-DSD切り換えノイズ等に悩まされる事になる。

OS世界は残念ながらWindowsがまだまだ主流であり普通のユーザーはそれを避けて通る事は出来ない(^_^;)

だがWindowsを諦めてLinuxでPC-Audioをやろうと思えば結構高性能なハイレゾ環境を無料で得る事が出来る...

ただし、Linuxスキルが必要となるのであまり普及していないのが現状であろうか(^_^;)

話をDIYINHK製のDDCに戻すと中華製であるためかLinuxとの相性も良く

Archlinuxというデストリビューションに限って言えば、最新版をインストールした環境にmpdをインストールして

設定出来ればDSDはそのままで再生する事が出来る。

その理由としては

Windows環境でドライバーにあたるものがLinuxではKernelであり、

そこに最初から音楽再生可能なUSB2.0ドライバーが含まれており

alsaというプログラムの力をプラスするとDSD512程度まで問題なく再生出来てしまう。

基板にはLED基板を接続することにより入力信号の情報を表示する事が出来るピンヘッダー用のスルホールがある。

残念なのはこの部分でXMOS DSD DXD384kHzモデルとXMOS DSD DXD768kHzモデルで互換が取れていない事だ。

XMOS384

Isolated XMOS DSD DXD 384kHz high-quality USB to I2S/DSD PCB with ultralow noise regulator

XMOS768

XMOS 768kHz DXD DSD512(DSD1024) high-quality USB to I2S/DSD PCB

LED出力ピンヘッダーにはこんな使い方がある。

写真で配線してある2番と6番のピンヘッダーはGNDピンと表示出力ピンでこれは上の表をみると

DSD出力の時には H になるピ�

— posted by at 02:44 pm

Comments